Luz de Lucinda

Difícil escrever sobre escritor negro no Brasil. Mais ainda, se for mulher. O grande crítico literário Antônio Candido viveu quase cem anos para constatar que – a despeito dos mulatos, pardos, quase brancos ou quase pretos – escritor negro mesmo, só tivéramos um: o simbolista Cruz e Sousa. Isto lá pros confins do século XIX. E curiosamente vindo das terras do Sul.

Machado e Lima Barreto, por exemplo – os cariocas mais afamados que ultrapassaram o século XX –, são homens mestiços.

Em nossos dias, Joel Rufino dos Santos, também carioca, é nome que ainda carece de maior reconhecimento. Sobretudo da mídia grande, que vive a propagar outros de peso infinitamente inferior – embora Rufino seja detentor de três Jabutis.

João da Cruz e Sousa – o aclamado “Cisne negro” – passou parte de sua poética a reclamar dos percalços da negritude; Machado de Assis – o “Bruxo do Cosme Velho” –, acusado de nunca tocar no tema, tem em seu currículo o contundente conto antiescravista Pai contra mãe; Lima Barreto tragou, sorveu, engoliu, bebeu com toda a Paraty possível sua mulatice. E Joel Rufino dissecou o tema em variada ficção e inumerável ensaística.

No tocante a escritoras, recentemente desencavaram-se o nome da paulistana Carolina Maria de Jesus e seu romance Quarto de despejo. Mas, no caso, uma vez mais prevaleceu o múltiplo estigma – à parte de ser mulher: negra, catadora de lixo, analfabeta e favelada, adjetivos que por si já despejam vasta gama de discriminações.

Jogando nas quatro pontas do poético, a capixaba multimídia Elisa Lucinda tenta ainda impor seu nome. E as questões de gênero e de cor, claro, sempre ressaltam dessa voz poética transbordante. Como na crônica de título transgênero, Alfredo é Gisele, em que Lucinda faz seu protagonista taxista testemunhar de passagem cenas de intolerância pelo bairro de Botafogo:

Outro dia peguei um casal assim já de meia idade, bem afeiçoado, lá no Centro, eles tinham ido ver uma tal de Ópera, sei lá. (…) a gente veio bem até o Aterro, entramos em Botafogo e o trânsito emperrou. A mulher já azedou na hora (…) Ao que o protagonista disse: – Madame simplesmente aqui virou um lugar só de “homensexuais” e mulher gay. É cheio de barzinho deles, a rua toda. Fim de semana ferve. No que a mulher retrucara: – Você tá ouvindo, Alfredo? Meu Deus, eles agora têm até bar pra eles, até rua. Não é um absurdo, Alfredo? E o homem: –Se eu sou o pai, eu desço do carro e não quero nem saber o que é que entortou (…) baixo o sarrafo na cambada!

Ou na prosa de Eu Sou Neguinha, em que a própria Lucinda – personagem real e vítima – defronta-se com o tal taxista, ele mesmo agora protagonizando o apartheid que perpassa o confronto entre as raças no Rio:

Numa véspera de natal, eu no mercadinho de Botafogo, acompanhada de uma sobrinha de nove anos, quando sinalizei um táxi que parou. Era um senhor de uns sessenta e cinco anos. Reproduzirei aqui e na íntegra nosso diálogo: Boa tarde, o senhor poderia abrir a mala para que eu possa pôr as compras? “Vai pra onde?” Por quê? “No morro eu não vou, no morro eu não levo. É no morro?” Não, é no Recreio. “No Recreio eu levo.” Mas eu não vou com o senhor. Não ando com preconceituoso.

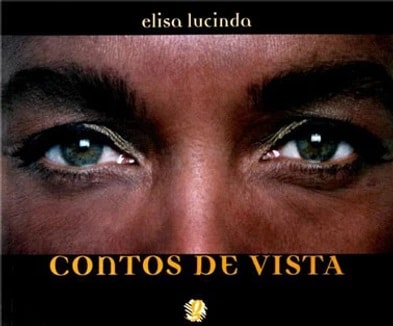

Cantora, atriz, bailarina, jornalista, professora e poeta. A despeito disto – e da luz de seus imensos verdes olhos revelarem de cara toda a brasilidade e o esplendor de sua poética mestiça –, no país da “democracia racial”, o que pega é a cor da pele de Elisa.