Clarão de Clarice

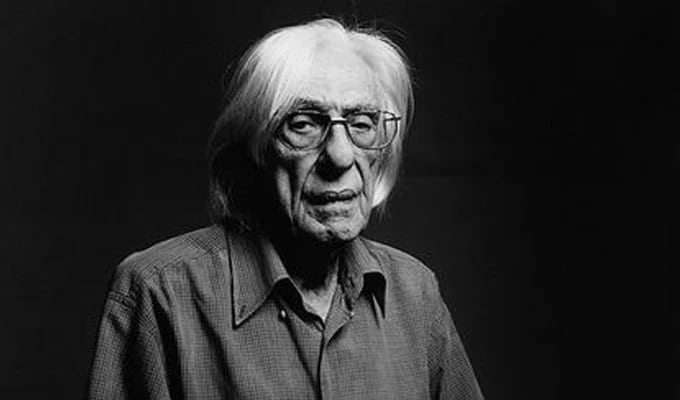

O poeta maranhense Ferreira Gullar morrera há pouco, já no topo de seus 86 anos. Chegara ao Rio nos anos de 1950. Cara de índio macerada pelo tempo, Gullar foi aquele que ousou, um dia, romper com a estética pós-modernista do Concretismo paulistano – de dissolução da linguagem, da poesia-imagem, da arte visual, da economia de palavra, da linguagem em movimento –, abrindo espaço para linguagem e conceitos próprios, que a crítica mais tarde denominaria neoconcretismo.

Parafraseando o príncipe dos poetas – Paulo Bonfim –, é fácil ser poeta na juventude, sobretudo aos sobressaltos do primeiro amor; difícil é poetar nos desvãos grisalhos da vida, na decrepitude de tudo – e da própria matéria.

O poeta que no Rio fez seus melhores amigos, aquele que um dia cantara ‘uma parte de mim é todo mundo’, viveu para sentir – e registrar – o desprazer de ver morrer grandes parceiros de existência e poesia, de Oswald de Andrade a Drummond.

Assim, numa tarde cinzenta de 1977, o autor dos clássicos Traduzir-se e Poema sujo registraria em versos um dos últimos mistérios de Clarice:

Enquanto te enterravam no cemitério judeu

De São Francisco Xavier

(e o clarão de teu olhar soterrado

resistindo ainda)

Que forte a imagem que vira Gullar no último olhar de Clarice! O vislumbre do quão vaga é a vida. Tão passageiras as coisas – e os homens:

E as pedras e as nuvens e as aves

no vento

mostravam alegremente

que não dependem de nós

Enquanto enterrava aquela que sempre estivera por Perto do coração selvagem, o poeta de Dentro da noite veloz via a morte vivendo.

Mas também a vida inteira, refletida de passagem, num átimo de pensamento, desde a morada eterna de Clarice – o Caju – à sua própria morada:

(…) e o táxi corria comigo à borda da Lagoa

na direção de Botafogo.